白鳥正夫の

えんとつ山

ぶんか考

|

半世紀経てなほシベリア想いつつ熱砂の下に仏跡掘る日々 加藤九祚一人雑誌『アイハヌム2001』の「中央アジア雑感」より 2016年もまもなく暮れようとしています。今年もまた親しい人が遠くへ去ってしまいました。シルクロードの要衝の地、ウズベキスタンで遺跡の発掘調査を続けていた考古学者で文化人類学者の加藤九祚(きゅうぞう)さんも、その一人です。発掘のため訪れていた南部・テルメズの病院で日本時間の9月12日未明、亡くなったのです。94歳でした。20年来の厚誼をいただき、多くの教示を得ていただけに、感慨深く受け止めました。「加藤九祚先生を偲ぶ会」が11月3日、東京・新宿のJICA地球ひろばで催されたので駆けつけました。心から哀悼の意を捧げ、生前の画像や思い出を紹介するとともに、その偉業の足跡を記しておきます。 |

|||

|

人柄を懐かしみ偲ぶ会に400人以上

加藤さんは、1976年に『天の蛇 ニコライ・ネフスキーの生涯』で大佛次郎賞を、99年に長年のシルクロードなど幅広い研究で南方熊楠賞を受賞。さらに日本との友好交流への尽力が評価され、2002年にはウズベキスタン共和国政府から「ドストリク」(友好)勲章を受けるなど、数々の業績を遺されました。 今年90歳になった奥さんの定子さんをお迎えしての偲ぶ会では、加藤さんが所属や関係の深かった国立民族学博物館はじめ相愛大学、創価大学、立正大学や薬師寺などの関係者が発起人となり、代表は前田耕作和光大名誉教授が務めました。会場にはファルフ・トゥルスノフ・駐日ウズベキスタン共和国特命全権大使の他、小池百合子・東京都知事や中山恭子・日本のこころを大切にする党代表ら各界から400人以上の方が集いました。後方には立たれている方もいて、急遽第二会場が用意されたほどで、多くの人から愛された加藤さんの人柄が偲ばれる会でした。 会場正面には、2011年の翻訳出版記念会で愛飲していたウォッカの瓶を持つ笑顔の加藤さんの写真が飾られていた。平凡社の編集部時代、国立民族学博物館時代の仲間や、出版された書籍の関係者、ウズベキスタンの代表者ら交流のあった多彩な人たちが次々と思い出話を語っていました。中でも加藤さんと一緒にシベリアに抑留されていた92歳の方が、当時の思い出を披露し印象深く拝聴しました。いずれの方も、底抜けに明るく笑顔の絶えない加藤さんの人柄を懐かしんでいました。 私が初めて加藤さんとお会いしたのは1997年6月のことです。朝日新聞社創刊120周年記念事業の「シルクロード 三蔵法師の道」プロジェクトの学術調査団の派遣を控え、中央アジアの情勢などについて教えを請うために訪れました。現地での豊富な経験と人脈を持つ加藤さんから、受け入れ研究機関や遺跡などの適切な情報を教えていただいたのです。 その1カ月半後に、キルギスのビシケクとトクマクの間に位置するクラスナヤレーチカにある仏教遺跡の発掘現場で再会しました。私は調査団員の一人としてこの地に赴き、加藤さんから発掘した遺構の案内や出土物の説明をしていただきました。加藤さんは、自弁で発掘に当たっていました。 この時、加藤さんは75歳。現地の気温は日昼35度を超えていました。高齢な上、こんなに日本から離れた異境の地で地道な発掘作業を続けている姿に心を打たれたのでした。この遺跡では、私たちが見たのとは別の場所で、大涅槃像を有する仏教寺院址や壁画などが発見されていました。だが、こうした発見に遭遇することは稀で、ほとんど毎日が土と向き合う孤独な闘いです。 日本からの久々の客人たちということで、現地の学者らとも交歓でき、テントの中でスイカをごちそうになりました。別れ際に加藤さんは、十八番という「あざみの歌」を歌ってくれました。「山には山の愁いあり 海には海の悲しみや……秘めたる夢をひとすじに……あざみに深きわが想い」。その歌声はとても味わいがあり、ロマンあふれる老学者の姿に私は酔いしれました。 |

|||

■「加藤九祚先生を偲ぶ会」で挨拶する定子夫人(筆者撮影) |

■偲ぶ会に参加した人たち。小池百合子都知事の姿も(筆者撮影) |

||

■2002年に受章したウズベキスタンの勲章を胸に 正装の加藤九祚さん(2008年、奥野浩司さん撮影) |

■キルギスタンの発掘現場に設けられたキャンプでの加藤さん (前列中央、左隣は筆者、1997年) |

シベリア抑留体験を生かし研究と実践

加藤さんの旧ソ連邦下のフィールド活動には、運命的ともいえる4年8カ月に及んだシベリア抑留体験が密接につながっています。1922年に韓国慶尚北道で生まれた加藤さんは、日本で働いていた兄を頼って山口県宇部市立上宇部小学校へ。私立長門工業学校を卒業後、宇部鉄工所の工員や小学校の代用教員を務めています。 高等学校入学者検定試験を経て、1943年12月に上智大学予科を仮卒業、翌年1月、工兵第2連隊(仙台)に入隊し、陸軍工兵学校を経て、兵科見習士官として関東軍混成第101連隊に、次いで第1方面軍139師団工兵大隊に所属し、45年8月に派遣先の旧満州東南部の敦化(とんか)で敗戦を迎え、ソ連軍の捕虜となったのです。 加藤さんは抑留され、東部シベリア(主としてイルクーツク州)の収容所を転々とし、50年4月17日、引き揚げ船の明優丸で帰国するまで、ほぼ5年近くの拘束生活を余儀なくされました。 人生にとってもっとも活動的といえる23歳から28歳にかけて抑留されましたが、加藤さんは自分の置かれている状況を知りたいと、ハルピンで入手した捕虜尋問用の『日露対訳会話集 ロシア語』やロシア語の教科書などをテキストに猛勉強し、徐々にロシア語を習得していったのです。 抑留されながらも、自由な時間を活用しての独学だ。まさに加藤さんの真骨頂であるプラス思考で、シベリア抑留生活を「国費留学」と受け止め、逆に体験を活かそうと考えるようにしたのでした。こうした厳しい体験を通して、弱者への思いやりや、人との縁や絆を大切にする人間としての生き方にまで影響したといえるのではないでしょうか。 帰国後の1953年、アルバイトをしながら上智大学文学部ドイツ文学科を卒業し平凡社に勤務する。上智大学の非常勤講師などを経て75年から86年まで国立民族学博物館教授として、シベリアの歴史と文化の研究に携わります。定年後さらに98年まで相愛大学と創価大学でシベリアや中央アジアの文化史の研究を重ねました。 創価大学では、加藤さんの提案によってシルクロードの学術研究調査に乗り出すことに。ソ連の支配下にあったウズベキスタンに調査すべき仏教遺跡が残っていました。89年にウズベク共和国ハムザ記念芸術学研究所との間に協定を結び、遺跡調査を開始したのです。 北方ユーラシア民族学が専門の加藤さんは、図らずも日本側の調査団長として中央アジアで遺跡の発掘にかかわることになったのでした。「考古学こそ、新しい発見の実践」が加藤さんの持論であったからです。65歳を過ぎてからの思い切った転進だったのでした。 しかし1998年3月、加藤さんは創価大学を定年退職し、お役御免になったのです。加藤さんは、現地に踏みとどまりました。考古学は息の長い仕事で、ますますのめり込みライフワークとなった訳で、長い老後の大きな目標でもありました。 |

|

|

仏塔発見、薬師寺の支援で発掘調査を継続

加藤さんが自費でキルギスの発掘に取り組んでいた時、親密なウズベク人学者からカラテパ遺跡で共同発掘調査を、との声がかったのです。カラテパはアフガンとの国境を流れるアムダリヤ川右岸のほとりに所在し、仏教伝来ルートで西トルキスタン最大の寺院址でした。 加藤さんは、「せっかく白羽の矢を立てられたのですから、このチャンスを活かさないわけにはいきません。資金のことは二の次でした」と述懐します。現地ではテルメズ2500年祭を控え、考古新発見への機運が高まっていました。 1998年3月末、加藤さんはついにカラテパで10数メートルを超える方形の巨大なストゥーパ(仏塔)を掘り当てたのです。「幸運でした。発掘開始から3日目に、ストゥーパの一部が確認できたのです」と誇らしげに語ったのを覚えています。4世紀前後に築造された主塔で、7世紀にこの地を通過した玄奘三蔵も仰ぎ見、立ち寄った可能性が高い一大発見でした。 「今度ばかりは学界に貢献できそうだ」。当時の新聞報道で、加藤さんは今後の発掘に期待を込めて語っていました。資料の乏しい中央アジアの仏教遺跡解明に大きく寄与し、さらに周辺部の発掘調査の継続が望まれました。しかし退職後は援助してくれる企業や機関は見つからず、自費でやりくりするほかなかったのです。 そんな話を聞きつけた奈良の薬師寺が支援に乗り出したのです。玄奘と縁の深い薬師寺にとって、玄奘が旅した途上の遺跡であることが決め手となりました。資金集めのための後援会をつくり、事務局を寺内に設置しました。 1998年11月には、「テルメズ(中央アジア)仏跡発掘調査後援会」が発足しました。会長は作家の井上靖さんの夫人ふみさんが、夫の靖さんと加藤さんの交流もあって引き受けられました。外国での仏教遺跡調査をこのような草の根の募金によって支援しようという事例は、極めて稀なことです。 初年度には予想を上回る約1300万円もの寄付が集まったのです。会員も500人を上回っていました。経費は発掘の状況によって1回の調査に300~350万円かかる時もあれば、100万円に満たない時もあります。発足後15年を経てなお会員数は約350人で、調査はその募金でまかなわれてきました。 2014年になって、立正大学法華経文化研究所が発掘に乗り出すことになり、ウズベキスタンと5年契約を結び、橋渡しの加藤さんは顧問に就き、薬師寺の基金も引き継がれました。加藤さんは今年も8月17日にウズベキスタンを訪れ、9月3日に立正大学の学術調査隊顧問として現地入りしておりましたが、体調を崩し、7日から入院していたのでした。 |

|||

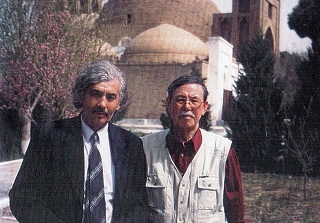

■カラテパ遺跡の前で加藤さんと研究仲間のピダエフさん (2001年、筆者撮影) |

■加藤さんらが発掘したウズベキスタンのカラテパ遺跡 のストゥーパ基壇 (2001年、筆者撮影) |

発掘した文物の展覧会、本懐を遂げる

私は加藤さんの悲願ともいえた発掘成果の展覧会の開催を企画し、薬師寺と朝日新聞社の主催で実現にこぎつけました。「ウズベキスタン考古学新発見展」は2002年9月から12月にかけて、副題に「加藤九祚のシルクロード」と銘打って、東京・奈良・福岡の三都市を巡回した。 5年間かけて発掘した文物を中心とする105点は、文字どおり本邦初公開でした。加藤さんは「こうした仏像は仏陀の生涯のある場面を表現する柱頭に飾られた彫刻群の破片と考えられます。自分が掘り出したもので、展覧会ができるなんて、めったにあることではありません」と手放しで喜んだものです。私にとっても、加藤さんの願いをかなえられたことは忘れられない思い出となりました。 生前の加藤さんと最後にお会いしたのは昨年11月末、天理大学だった。創立90周年記念の特別展示「悲劇の天才言語学者ネフスキー」にちなんでの講演会でした。ゲストに招かれ、ネフスキーの思い出と自らの人生も振り返り話しました。 加藤さんは、ネフスキーの生涯を調べようと思い立った動機について、『天の蛇 ニコライ・ネフスキーの生涯』の「はしがき」に、《個人の意志ではどうすることもできない有為転変、さらには20世紀前半の人類のかなりの部分が経験せざるをえなかった悲劇の一典型を見た》と、書き留めていました。 日本の戦争が終わっても理不尽な捕虜となり、シベリアに抑留された体験を持つ加藤さんは、戦時下の軍部の弾圧によって非業の死を遂げた親日学者ネフスキーに共感しつつ関心を抱き続けたのでしょう。 私はこうした加藤さんの生き方について、『シルクロードの現代日本人列伝』(三五館)で取り上げました。その取材で2014年2月、吉祥寺の加藤さんの仕事場を訪れました。深夜、二人で一升瓶を飲み干しての別れ際、加藤さんに今後の調査のことをお聞きしました。「先のことは分かりません。この年になると、今年も行けるかな。それだけですよ。来年も、次の年も、そう言えれば幸せですね」と淡々と語り、握手を求められた。老学者の熱い胸のうちが伝わってくる思いがしました。 冒頭に紹介した短歌一首に込められた信条は、中央アジアでの発掘にたずさわり、そこに自分の骨を埋めてもの心意気が感じられます。そうした生き方を貫いた加藤さんにとって、発掘の地での死は、まさに本懐であったと確信します。 |

|

■展示会場を見て回る加藤さん (2002年、福岡市博物館で筆者撮影 |

■発掘をする加藤さん(2008年、奥野浩司さん撮影) |

||

■仕事部屋でくつろぐ加藤さん (2014年、東京・吉祥寺で筆者撮影) |

■仕事部屋はどこも書籍と資料の山 (2014年、東京・吉祥寺で筆者撮影) |

||